ポイント

- 「けいれん」の原因は何であれ、とにかく A(気道),B(呼吸),C(循環)に対応する必要があります。特に、けいれんが始まったらまず「脈が触れるか」確認します。低血糖もチェックします。

- ジアゼパム(ホリゾン Ⓡ)5 mg 静注で、できる限り早く止める必要があります。ただしABCの評価をせず、いきなりジアゼパムを投与してはいけません。

- けいれんが収まり、ABCも安定したら原因検索を行います。情報聴取、血液検査、動脈血液ガス、頭部CTなどを行います。

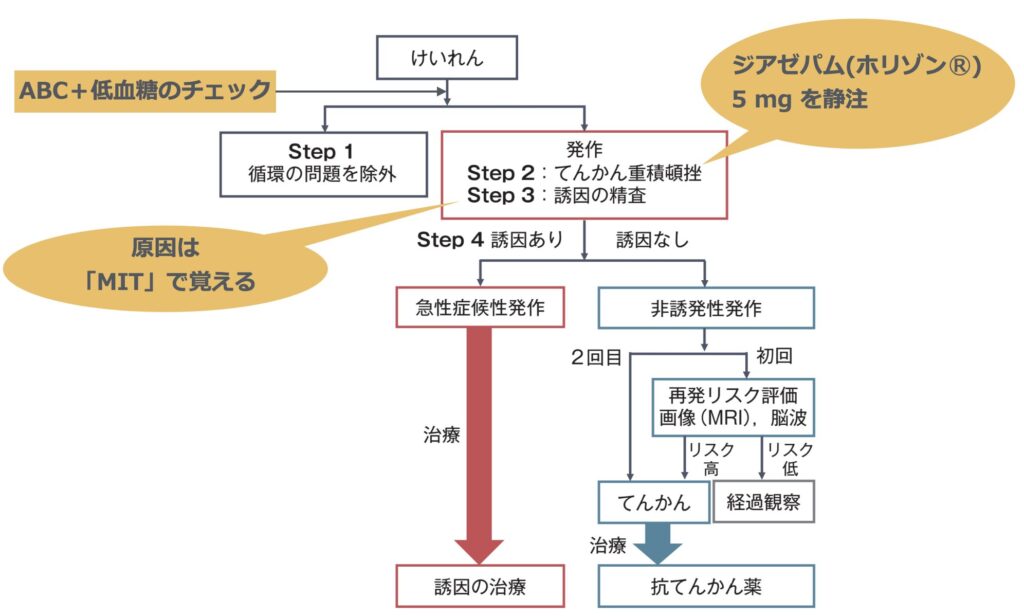

けいれんが起きたときのアプローチ

- 「医学事始」先生の著書「レジデントのための神経診療」に記載されている、救急外来でのアプローチの図解がとてもわかりやすいです。

「病態生理と神経解剖からアプローチする レジデントのための神経診療 塩尻 俊明 (監修)」より引用し、黄色部分は当方で付け加えました

ABCの評価と低血糖のチェック

けいれんをみたらまずは「脈を触れる」

- 完全房室ブロックや心室細動,大動脈解離,循環血漿量減少によるショックなど循環の問題でもけいれんを呈します。

- 目の前でけいれんを起こした場合、循環器系の問題、特に心室細動(VF)ではないかを『直ちに』確認します。

- VFであればただちに除細動が必要です。

- もちろんその他のABCも評価し、安定化することが大切です。ABCを評価せず、いきなりジアゼパムを投与してはいけません。

- 多くの発作(70〜80%)は2分以内に自然頓挫します.このため発作が起こった場合いきなりジアゼパムを投与するのではなく、まずは落ち着いてABCを評価します。

- Airwayの確認が不十分な状態でいきなりジアゼパムを投与すると、ジアゼパムによる呼吸抑制により呼吸不全になってしまうためです。

| 内容 | ||

|---|---|---|

| Airway | 気道 | ・気道が保たれているか確認(痙攣が続いている場合も,頓挫した後も) ・会話困難、嗄声、stridorをチェック ・必要に応じて,用手的気道確保,経鼻エアウェイなどで気道確保 →「SpO2低下時の対応」にも記載しました。 |

| Breathing | 呼吸 | ・頻呼吸、呼吸パターンの異常をチェック ・酸素化・換気の状態を評価し,必要であれば100%酸素を投与 ・換気が必要な場合,まずはバッグバルブマスクで補助換気 ・気管挿管が必要になるのは,ABが維持できない緊急事態。以下の状況では,人,物(救急カート・挿管物品など)を集める →気道の保護ができない →バッグバルブマスク換気では酸素化が維持できない/換気が不十分である →痙攣のコントロールのために深鎮静が必要(難治性てんかん重積状態) |

| Circulation | 循環 | ・まず、脈が触れるか確認する。さらに頻脈、冷感をチェック、モニタリングを開始し,継続的なバイタルサインの確認 ・静脈路確保 |

低血糖もチェック!

- 低血糖の遷延は不可逆な脳傷害に繋がります。

- 簡易血糖測定器で測定します。

- 痙攣の鑑別診断のなかでも緊急性が高く、迅速な血糖の補正は必須です。

- ブドウ糖と同時にチアミン(ビタミンB1)100 mgも投与することが推奨されています

- 「意識障害」の記事にも、低血糖の治療について記載したので、ご覧いただければ幸いです。

けいれんを止めるにはジアゼパム5mgを投与

- ジアゼパム(ホリゾン Ⓡ)5 mg を静注します。ジアゼパムは,けいれんを止めるための第一選択薬です。ABCを確保した上で投与を行います。

- 5~10 分間隔で追加投与可能で、極量は20mg です(20mg 投与しても止まらない場合は次の手を考える)。

- 通常 1 分程度で効果が出現し、20 分程度で消失します。

- 通常はジアゼパム(ホリゾンⓇ)5 mg 投与で 90%のけいれんは止まるとされますが、それでも継続している場合には、けいれん重積と判断してよいです。

- 静脈路がなければ筋注または注腸します。

- 注腸は、静注と同じく原液をシリンジで肛門から緩徐に投与します(保険適用外使用).

- けいれんが頓挫しても、15~20 分はバイタルをチェックしましょう。

- 理由①:再けいれんの可能性

- 理由②:ジアゼパムによる呼吸抑制・血圧低下の危険

- 以上の2点から、けいれん頓挫後も油断せず、バイタルのチェックが大切です。

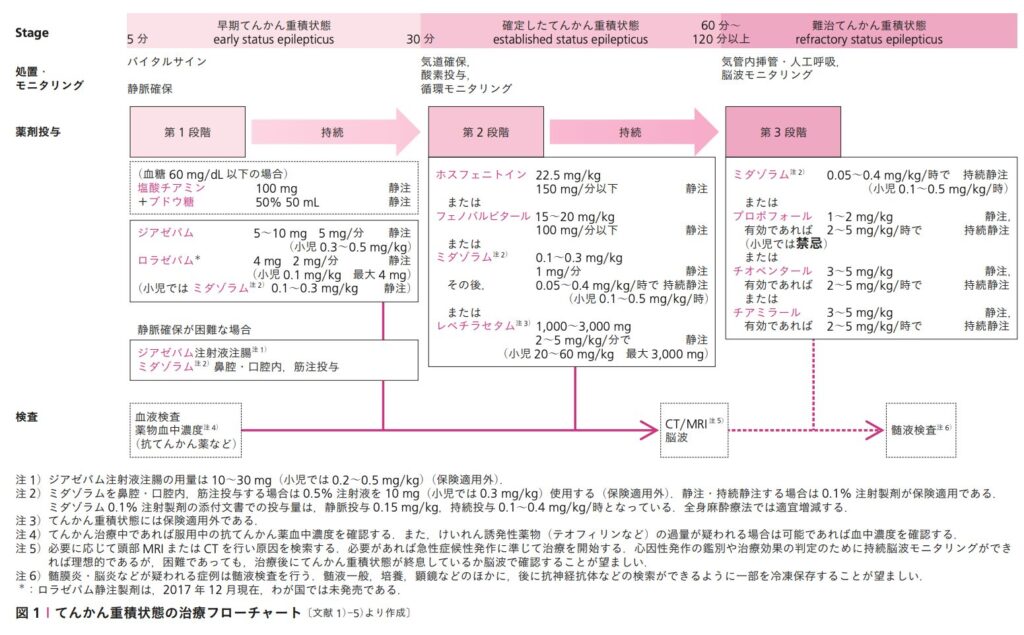

- 痙攣性てんかん重積の治療(特に薬剤)については,「てんかん診療ガイドライン2018」のフローチャートを載せます

- けいれん発作が5分以上持続する場合を早期てんかん重積状態、ベンゾジアゼピン系薬剤による治療で頓挫せず30分以上持続する場合を確定したてんかん重積状態、抗てんかん薬の点滴・静注などで頓挫せず60〜120分以上持続する場合を難治てんかん重積状態といいます。

けいれんの原因精査

- ABCが安定し、けいれんが止まったら、必ず原因検索をします。

- てんかんについてはまた別記事で書きたいと思います。

急性症候性発作によるけいれんは「MIT」で覚える

- 急性症候性発作とは,代謝性,中毒性,器質性,感染性,炎症性などの急性中枢神経系障害と時間的に密接に関連して起こる発作です。てんかんの非誘発性発作とは明確に区別します。

- 急性症候性発作の原因は「MIT」と記憶しておきます(内科レジデントの鉄則より)

- 検査だけでなく、家族からの情報聴取も重要です。

| M | Metabolic | 尿毒症、低血糖、高血糖、肝不全、電解質異常(低K血症、低Ca血症、低Mg血症)、低酸素血症、Addison病、ポルフィリン症 |

| I | Infection, Infarction | 髄膜炎、脳炎、脳梗塞、脳出血、TIA |

| T | Taiyaku, Toxic, Trauma, Tumor | 怠薬、薬物中毒、薬物離脱、アルコール離脱、細菌毒素(破傷風、ボツリヌス)、外傷、脳腫瘍 |

急性症候性発作の検査

血液検査・動脈血液ガス検査

- 血糖値,電解質(Na,K,Ca,Mg),動脈血液ガス(pH,PaO 2,PaCO 2,電解質,乳酸値),血算,BUN,Cr,NH3,CK

- 抗てんかん薬血中濃度(抗てんかん薬の怠薬の可能性や血中濃度の低下している場合もあるため)

- アルコール関連が疑われる場合、血中エタノールも。

尿検査(インスタントビューⓇ)

- 本人から病歴聴取が困難な場合,薬剤使用歴の有無を確認します。

- 薬物中毒が疑われる場合、血清と尿の検体も一部保存検体にしておくと良いです。

画像検査(頭部 CT、頭部 MRI、MRA)

- 脳出血や脳腫瘍などのチェックをします。

- CT よりも MRI のほうが診断能が高く、特にてんかん重積例ではてんかん焦点とその周辺領域が MRI 拡散強調画像で高信号を示します。

胸部単純X線写真

- けいれんの際の誤嚥により、誤嚥性肺炎が疑われる場合は胸部単純X線写真の撮影を検討します。

髄液検査

- 髄膜炎が否定できないような場合は髄液検査も追加します。

- ただし、てんかん発作だけでも髄液細胞数増加,髄液蛋白上昇がありうるため評価には注意です。

参考文献

以下の文献を参考にさせていただき、まとめました。

- 内科レジデントの鉄則 第4版 聖路加国際病院内科チーフレジデント (編集) 出版社:医学書院

- 病態生理と神経解剖からアプローチする レジデントのための神経診療 塩尻 俊明 (監修)

- レジデントノート増刊 Vol.24 No.11 出版社:羊土社

コメント