尿路感染症は腎・尿管に感染が及ぶ上部尿路感染症(腎盂腎炎、腎膿瘍、急性巣状細菌性腎炎(AFBN)と、膀胱・尿道に感染が限局する下部尿路感染症(膀胱炎・尿道炎)がありますが、今回は上部尿路感染症について記載しました。

ポイント

- 生後3カ月までの児では男児に多く,女児の2~5倍の頻度である。以降は女児が多く,全小児では男児に比べて女児は3~4倍の発症頻度である

- 尿路感染症に特異的な症状はなく、乳幼児の尿路感染症は発熱と嘔吐であることが多い。

- 感染フォーカスが不明な場合には、必ず尿検査・尿培養を行う

- 第一選択:セフォタキシム(セフォタックス®またはクラフォラン®)注射用 1日100mg/kg 分3 静注(ただし1日2,000mgを超えない)

症状

- 尿路感染症に特異的な症状はない。乳幼児の尿路感染症は発熱と嘔吐であることが多い。

- 細菌感染が疑われる(CRP 4 mg/dL以上)にもかかわらず、髄膜炎・中耳炎が否定されるフォーカス不明な熱源は、尿路感染症を疑う

- 尿検査正常は必ずしも当てにならない(紹介元で抗菌薬治療をすでに受けている場合は特に当てにならない)

診断

- カテーテル尿または中間尿の尿培養で104 cfu/mL以上であれば診断確定である。(ネルソン小児科学)

- 尿中白血球陽性は尿路感染症の診断というよりも確認の意味が強い

- 乳児において尿中亜硝酸塩は特異度が98%と高いが、感度は58%と低い

以上から、診断は以下の検査を組み合わせて行う

検査

血液検査

①生後3カ月未満の児が発熱した場合

②重症と考えた場合,

③発熱が72時間以上続く場合

④尿検査で尿路感染症と診断した場合に行う。

項目

血算,CRP,電解質,AST,ALT,LDH,BUN,Cre,血液ガス,血液培養

尿検査

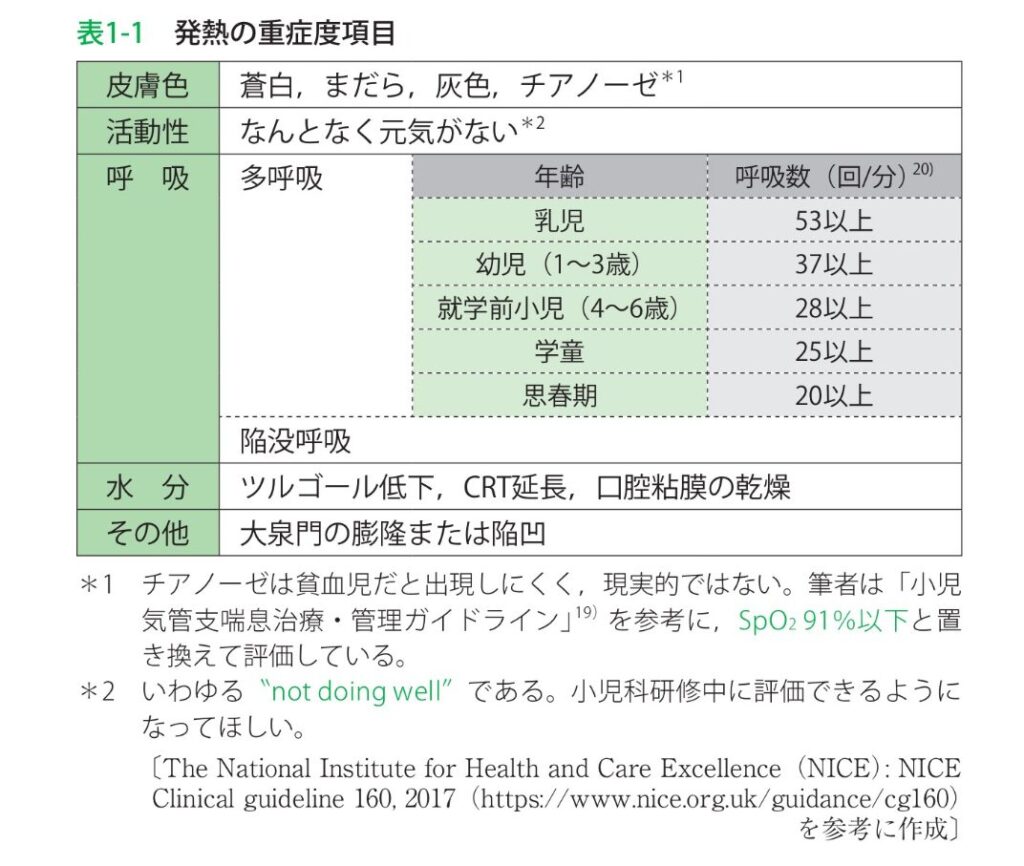

「発熱の重症度項目」(以下表),「尿路感染症の既往歴」,「恥骨上部の圧痛」,「下痢を伴わない嘔吐」,「腰背部を圧迫すると嫌がる所見」を認める児では必ずカテーテル尿で尿検査・尿培養を実施する

- 生後3カ月未満の発熱はカテーテル尿で尿検査・尿培養を行う

- 特に感染フォーカスが不明な場合には、必ず尿検査・尿培養を行う

- トイレトレーニングが完了しており、中間尿が採取できればカテーテル尿でなくて良い

- 採尿バッグはコンタミが多いので尿培養に使ってはならない

- しかし、採尿バッグによる採尿検査の感度は高いので、尿路感染症を疑っていないが除外したい場合には使用できる

- おむつを開くときは、常に採尿カップを構えておく。運良くキャッチ(クリーンキャッチ尿)できた場合には中間尿として提出する

「初期研修医・総合診療医のための小児科ファーストタッチ 岡本 光宏 (著) 」より引用させていただきました。

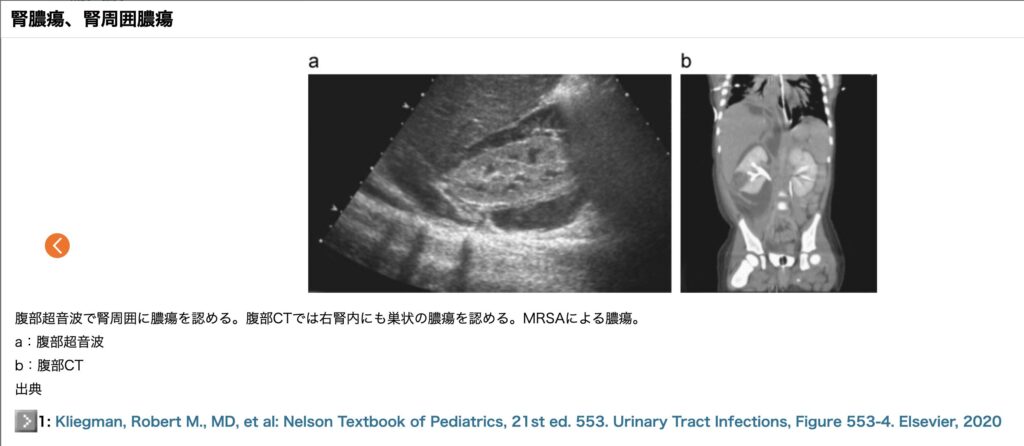

腎エコー検査

①尿路感染症と診断した場合

②尿路感染症を疑うが前医で抗菌薬治療を受けていて尿所見が正常な場合

以上の場合には腎エコーをする

https://clinicalsup.jp/jpoc/contentpage.aspx?diseaseid=1613 より引用させていただきました。

造影CT

①腎エコーで異常

②抗菌薬投後48時間で解熱しないとき

以上がいずれかでも認められれば、造影CTを行う、

急性巣状細菌性腎炎の診断に腎エコーは有効であるが、感度・特異度の面で造影CTの方が優れる。

腎盂腎炎の90%は抗菌薬投与後48時間以内に解熱するが、急性巣状細菌性腎炎は腎盂腎炎より経過が長くなるので、造影CTを行う

排尿時膀胱尿道造影検査(VCUG)

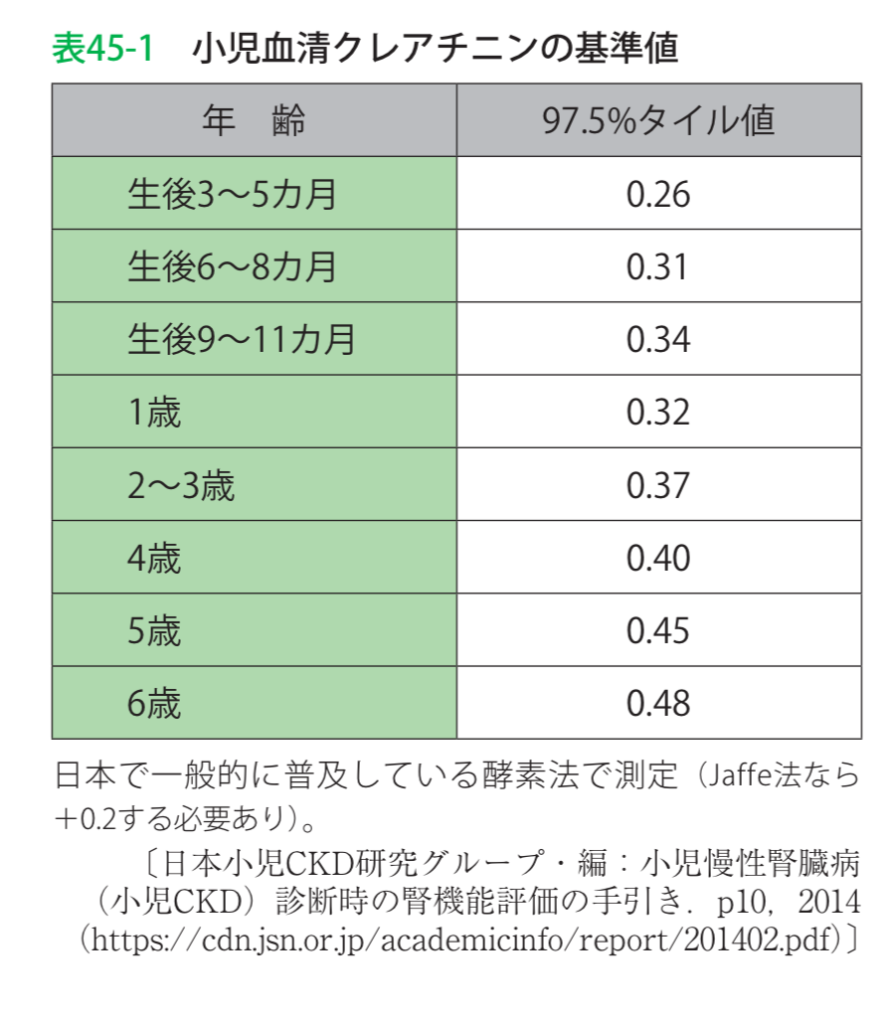

”「再発性の場合」や「血清クレアチニン(下図)上昇を認める場合」,「血液培養陽性の場合」,「起炎菌が大腸菌以外の感染だった場合」、「腎エコー検査または造影CT検査で腎盂拡大や尿管拡張(12歳以下で尿管直径7mm異常は巨大尿管症)),AFBNなどの異常を認めた場合」に,排尿時膀胱尿道造影検査を行っている。退院2~3週間後に実施する。

「初期研修医・総合診療医のための小児科ファーストタッチ 岡本 光宏 (著) 」より引用させていただきました。

どうなったら帰宅させて良いか?

基本的に上部尿路感染症(腎盂腎炎、急性巣状細菌性腎炎,腎膿瘍)は入院加療を行う

膀胱炎は帰宅できる

まとめ

- 生後3カ月までの児では男児に多く,女児の2~5倍の頻度である。以降は女児が多く,全小児では男児に比べて女児は3~4倍の発症頻度である

- 尿路感染症に特異的な症状はなく、乳幼児の尿路感染症は発熱と嘔吐であることが多い。

- 感染フォーカスが不明な場合には、必ず尿検査・尿培養を行う

- 第一選択:セフォタキシム(セフォタックス®またはクラフォラン®)注射用 1日100mg/kg 分3 静注(ただし1日2,000mgを超えない)

コメント